证书、offer拿到手软

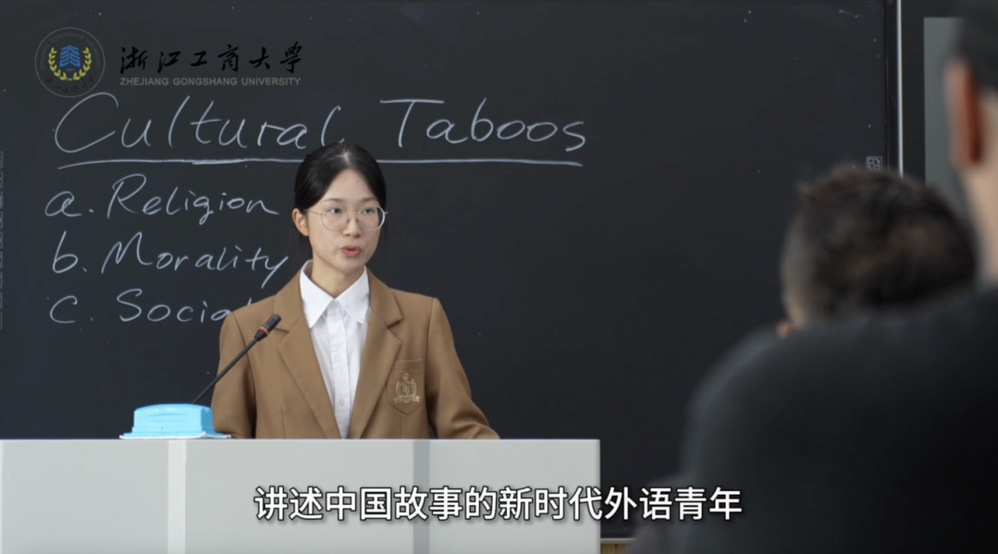

国际课堂流利输出

全国赛场侃侃而谈

她就是外国语学院

英语2202班的邓依玲

让世界听见“中国声音”的浙小商

从“倾听”到“发声”

今年夏天,邓依玲获得北京外国语大学、上海外国语大学、山东大学等十余所院校推免offer,但在面试中,她却反复遇到相似的题目:“AI会替代翻译工作吗?”当AI浪潮席卷而来,邓依玲却愈发笃定自己对外语学科的热爱与初心。

“小时候我在良渚博物院第一次听见双语宣讲,又流利又动听。”用外语讲好中国故事,让世界听到她的声音,成为了邓依玲从小的心愿。

来到浙商大,邓依玲开始系统地学习英语专业知识,也有了更广阔的学习平台。“我的耳机里,循环播放的是英语播客;我的书桌上,堆满的是英语笔记、口译稿纸。”三年下来,邓依玲以专业成绩与综合成绩双第一的成绩,获26门专业课95分及以上,97%专业课90分及以上,打下了扎实的专业基础。在英语专业四级考试中,邓依玲拿下全国最高分,作为学习委员的她,也跟全班同学一起实现了百分百通过率。

接下来,邓依玲开始尝试“发声”。敢于表达自己,是要迈出的第一步。大二那年在《英语演讲与辩论》专业课上,她初次尝试用英语来输出自己的观点。为了让学生更好地理解“表达”的内核,老师引入了一套全流程的英文模拟面试,与同学们互相扮演面试官,通过这样的“高压”训练,邓依玲不仅收获了流利的口语技巧,更学会如何深度解构自己的观点,精准切入辩题。

“‘标准发音+海量词汇’不是语言能力的全部。”当邓依玲站上全国英语辩论赛的赛场,面对来自全国141支队伍的激烈竞争时,在课堂中的积累让她的实力稳定发挥。邓依玲与队友一路突围,最终获得全国金奖。

那些为一个个逻辑点反复推敲的夜晚,使她用缜密逻辑为自己的语言磨出“利刃”。

辩论从来不是语言的较量,而是团队共识的磨合,更是在旧地图里劈开新路的思考力。

国际课堂上响亮的“中国声音”

去年夏天,邓依玲赴多伦多大学开展暑期访学,每周几十个小时的全英文强化课程与学术辩论环节,让她成为国际课堂上响亮的“中国声音”。

初到国外,邓依玲发现很多外国人对于中国学生的印象就是“勤奋,但是不太爱说话”。“作为班级里唯一来自中国的学生,我要主动打破刻板印象。”

邓依玲拿出“演讲辩论国奖选手”的劲头,每次讨论前,提前梳理观点框架,再结合当代中国语境发言。

“文化传播从不是单向输出,而是找到共情点的双向理解。”在人工智能伦理讨论中,她从“道法自然”延伸至人际关系本质,连老师都忍不住让她“多讲点”;分享饮食文化时,在一位土耳其同学聊完家乡特产咖啡,邓依玲便机智地接过话头,介绍起家乡的西湖龙井。

“从龙井茶的历史到杭州的江南景致,讲好中国故事不一定要用宏大的叙述,只要能够让别人多了解一些中国文化,多一些好奇心,这就是最真实的文化传播。”

访学结束后,她收到教授发来的邮件,被评价为“全班最优秀的学生”。这份肯定让邓依玲相信,语言不仅能让自己站上国际舞台,更能让世界看见中国青年的专业与自信。

架起一座语言文化桥梁

“外语不仅是交流的工具和沟通的桥梁,也是促进文明交流互鉴的纽带。”邓依玲作为杭州亚运会的礼宾志愿者,在370余小时的服务中,完成了从课堂到应用的生动实践。一次接待巴林贵宾时,对方临时提出调整观赛座位的要求,她没有生硬解释规定,而是用简洁的英文耐心沟通,始终保持微笑确认需求,最终用尊重化解了僵局。

意识到“语言景观是城市软实力”,邓依玲把跨文化沟通的经历,转化成了自己的学科命题。在《亚运会背景下杭州城市外语景观国际化水平研究》中,她与小组同学通过400余份问卷调查、100余张图片采集与10余个具体案例分析,系统考察杭州在亚运会背景下外语景观的翻译质量与跨文化传播效果。

她发现部分非亚运场馆存在机器翻译乱象,如某超市将“出口”错译为货物出口“export”。结合自身志愿服务经验,邓依玲提出了针对性的优化建议,让学术研究真正落地,服务于城市对外交流。

邓依玲还参与了红色社会实践活动,通过参观走访浙江省内9个地级市的纪念馆博物馆,对馆藏百余件红色老物件开展调研和双语宣讲。

当她拿起麦克风,看到参观的小朋友睁着大眼睛认真听时,她仿佛看到了小时候良渚博物馆里那个心怀梦想的自己。

谈及未来,邓依玲满怀期待。“我希望通过更专业的翻译实践,让世界听见更多有温度的中国故事。”即将在北京师范大学继续深造的她,始终记得三年前对自己说的那句话:“你可以走得比想象中更远。”

浙江工商大学外国语学院是我校外国语言文学一级学科博士点主建学院,设有英语、商务英语、法语3个本科专业。外国语言文学学科在教育部学科评估中为B类学科,位居全国前20%,2016年、2021年两度入选浙江省A类一流学科,为省属高校中最早获批。学院师资力量雄厚,教授20人、副教授43人,具有博士学位教师70余人,80%以上的教师具有在国外留学、访学的经历,有国家万人计划教学名师、教育部“马工程”首席专家和全国五一劳动奖章获得者,浙江省“151”人才6人,浙江省优秀教师2人,钱江学者2人。近三年学院本科毕业生深造率达30%以上,就业率超 97%。学院为世界互联网大会、G20杭州峰会、杭州亚(残)运会、2024年巴黎奥运会等大型赛会提供志愿服务,获国家部委、省委省政府等高度赞扬。

用响亮的“中国声音”

架起语通世界的桥梁

让世界听见更多坚定

铿锵有力的商大故事