“我室友助人赠送‘人生分析报告’

快来听听她们的商大故事吧

让专业知识“活”起来

走进宿舍,一种认真生活的笃定感扑面而来。四张书桌上,专业书籍垒得整整齐齐,不同颜色的标签纸像彩旗一样从书页中探出头来。墙上的学习计划表密密麻麻,勾画的笔迹记录着四个女孩共同的足迹。

因为社会工作专业从天南海北汇聚到207寝室的四个女孩,从不是“死读书”的类型。

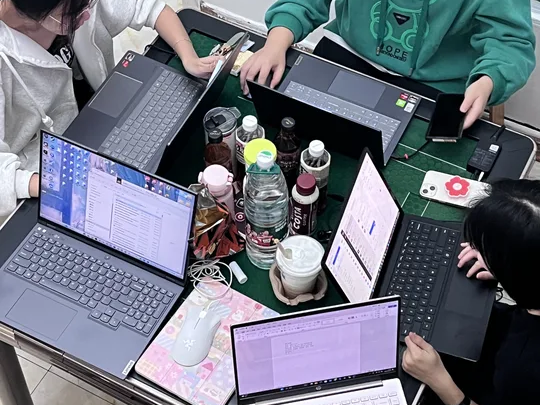

楼佳炜在实习中接触到残疾家庭儿童后,脑海里一直盘旋着专业课上的“认知行为治疗模式”“结构家庭治疗模式”“社会支持理论”——“这些理论能不能帮到这个孩子?我们能不能以此为选题做个案分析!” 寝室团建时,她的提议刚说完,室友们便立刻围坐在一起“头脑风暴”,愉快的团体“放风时间”瞬间变成了“研讨小课堂”。

王舒谊翻出专业课上的电子笔记,把三种理论的核心要点逐条划出;吴紫嫣则拿着笔在纸上梳理逻辑,将理论与孩子的潜在需求一一对应;王蓓蕾则翻找出在往届社会工作比赛中看到过的案例,提醒大家“要考虑孩子的接受度”。为了能快速拉近与孩子的距离,她们还特意准备了非遗材料包——色彩鲜艳的剪纸、软乎乎的黏土……“孩子都喜欢动手,用这些说不定能打开他的话匣子”,四人你一言我一语,把专业严谨与人文关怀揉进了每一个细节里。

投入到这件事中后,寝室的台灯总是亮到深夜。

王舒谊回忆,因为害怕自己沟通时语气太生硬,便对着室友反复模拟与孩子的对话,楼佳炜则坐在对面,认真记录,“这里可以慢一点,再温柔些;”吴紫嫣整理提纲时卡了壳,王蓓蕾便陪她一起翻看专业书,从“社会支持网络构建”的角度帮她补充。当最终的方案定稿时,四人捧着厚厚的材料,心中满是笃定:这份带着思考与温度的方案,一定能真正帮到孩子。

我们的专业,能真的帮到人

做好充足的准备,初次见到残疾家庭的孩子时,却仍然让他们心头一紧,紧张翻倍——小朋友始终低着头,攥着衣角不肯说话,无论怎么搭话,都只是轻轻摇头。看着孩子拘谨的模样,王舒谊拿出准备好的非遗材料包说,“我们一起捏个小动物好不好?你看这个小兔子多可爱。”

她的话音刚落,吴紫嫣立刻蹲下身,把手工原料递到孩子手边;楼佳炜则拿起蜡笔,在纸上画了个简单的太阳,“你想给太阳涂什么颜色呀?” 渐渐地,孩子的指尖开始触碰黏土,先是捏出一个小小的圆形,又慢慢补上两只长长的耳朵。“我们比比谁捏的小兔子可爱怎么样?”楼佳炜轻声问,孩子抬起头,第一次露出了笑容。

更让她们惊喜的是几个月后的重逢。孩子在夏令营门口看到她们时,蹦蹦跳跳地跑过来,举着胸前的“小助手”徽章,激动地告诉她们:“大姐姐!我现在是老师的小助手啦,还帮小朋友拿画笔呢!”看着孩子眼里闪烁的光芒,楼佳炜忍不住红了眼眶。

那一刻突然明白,我们学的专业不是冰冷的名词,而是能真正改变别人生活的力量

专业与实践的不断积累,她们不断把“助人”从课本搬到现实。杭州马拉松的清晨,天还没亮,她们就已经站在岗位上,为选手提供服务;在社区的英语小课堂,她们耐心地教孩子们学单词;王舒谊和楼佳炜在另一个关爱孤独症家庭的项目中,一个月敲开了80户家庭的大门,写下了128份沉甸甸的记录;她们还一起去夜市义卖,组织老兵活动……难以细数的点滴记忆,悄然汇聚成了2659个小时的志愿时数。

“我们学的就是这个专业,能真的帮到人,感觉特别有意义。”谈起专业学习的感受,四人不约而同地说。

寝室虽小,却是最安心的家

刚开学时,楼佳炜不小心伤了膝盖,爬不上床铺。吴紫嫣看到后,马上说:“我和你换吧!”这个小小的举动,让楼佳炜一直记在心里,“那时候我就觉得,在这里,我不是一个人。”

对于这四个女孩来说,207不只是结束一天校园生活后回归的地方,更是她们在商大的家。

△207寝室获评校“标兵寝室”

“舒谊心很细,像姐姐一样;佳炜是大家的开心果;蓓蕾最沉稳,有她在就觉得很安心。”吴紫嫣这样形容她的室友们。四个性格不同的女孩,在一天天的相处中,学会了彼此理解和包容。深夜的聊天、清晨的互相叫醒、一起分享的零食和心事……这些平凡的日常,成了她们大学里最柔软也最珍贵的记忆。

在207寝室,情绪的低谷总能被人温柔地托住。王蓓蕾曾为一个竞赛文稿焦虑到深夜,对着电脑屏幕叹息“写得一团糟”。吴紫嫣和楼佳炜立刻放下手中的事,搬来椅子坐到她身边,一人指着屏幕说:“这里其实写得很好,就是需要再顺一顺。”你一言我一语的陪伴,让沉重的夜色也变得轻快。而当吴紫嫣因人际困扰闷闷不乐地回到寝室,一言不发地坐在桌前时,王舒谊会默默起身,泡一杯她最爱的花茶,轻轻放在桌上,温热的手掌在她背上缓缓拍着。无需过多言语,所有的安慰都已融在那缕氤氲的茶香里。

公共管理学院以“明道、厚德、新知、力行”为院训,坚持“专业成才、精神成人”的育人理念,以培养中国未来的公共管理精英为己任。学院以浙江省一流学科公共管理学科为依托,拥有从本科到博士的完整人才培养体系,设有1个一级学科博士点、1个一级学科硕士点,以及公共管理(MPA)和社会工作(MSW)2个专业硕士点。本科专业建设成效显著,行政管理、土地资源管理为国家级一流专业建设点,社会工作为省级一流专业建设点。学院大力引进海内外优秀人才,师资队伍雄厚,教师中拥有正高职称23人,副高职称20人,博士学位教师60人,并拥有教育部“长江学者”特聘教授2人等国家和省部级人才10多位。近五年,学院承担国家社科基金重大、教育部重大项目5项及其他国家级项目30余项,荣获教育部高校科研优秀成果奖一等奖等省部级奖项10余项,获省部级以上领导批示120余项。学院推进学科交叉融合,依托浙江省协同创新中心“计算社会科学协同创新中心”、浙江省重点实验室“全省共同富裕计算科学重点实验室”等平台,打造“数字治理”“智慧社会”等新兴学科方向,为学生提供前沿的学习与研究平台。