当你拧开水龙头,或许没多想

清澈的自来水要经过多少道净化关卡

地表水的治理、地下水的修复……

这场关于“水”的守护

却是她最在意的事

连续3年专业排名第一

国家奖学金获得者

推免至浙江大学

今天,让我来听听

环境科学与工程学院

给排水专业2201班的王今

与“水”的故事

污水变“矾花”

《水质工程学》课堂上,桌上的烧杯里盛着浑浊不堪的水样,正等待王今滴入自制的混凝剂。随着玻璃棒在杯中舞动,水中的胶体颗粒迅速凝聚成肉眼可见的“矾花”,缓缓沉降。短短时间内,杯中的水便变得清澈透亮。

“胶体脱稳”“吸附架桥”……这次基础净化实验在王今眼中却像是一场将“不可用”变为“可用”的魔法”,让课本上抽象的概念变成跃然眼前真实的反应现象,也让王今深深地钻进了这个“与水共舞”的专业。

无论是饮用水中的微量有机污染物,还是水体中新兴的病原微生物,都让我意识到,保障水安全是一个需要不断攻坚克难的领域。

“早动手、早体验!”从大一起,王今就加入了所在专业的实验室。

我们不仅是工程师,更是人民饮水健康的“守门人”。

“从钱塘江取水,经过混凝、沉淀、过滤、消毒,最终变成符合106项饮用水卫生标准的清泉,流向千家万户。这就像给城市‘洗肾’,一点都马虎不得。”在一次去往九溪制水厂学习净水工艺的专业实践中,带教师傅的话深深烙进了王今的心里。

“给排水专业的涉及面从不只是修管道和建水厂,水深度处理、新污染物防控和地下水修复等,才是解决未来水危机的关键。”不断从实际中找问题、在难题里找办法,让王今逐渐沉浸其中,并下定决心投入到高效、绿色的水深度处理技术研发中,探索解决那些传统工艺难以去除的“顽固”污染物。

把“不可用”变为“可用”

“给排水是一个系统工程,它需要精密的设计、严谨的管理和前沿的技术,共同守护着城市水环境的底线。”

污水是怎么一步步变成清澈的、达到排放标准的尾水的?站在污水厂庞大的曝气池边,看着墨黑色的生活污水滚滚翻涌着,经过粗格栅、细格栅、沉砂池、初沉池、生物处理、二沉池、深度处理等一系列“关卡”,王今内心的震撼无以复加。

烧杯里的几十毫升水的净化工艺走出实验室,推动了城市每秒代谢废水数万吨的庞大工程,也坚定了王今治理与修复地下水污染的决心。

可是,地下水并不“好相处”。研究一开始,地下水就给了她一个“下马威”。地下有些地方透水特别慢,污染物就爱往这些“死角”里钻,越积越多。清理了表面,藏在里面的污染物又会慢慢渗出来,要么让治理进度卡在半路上,要么修复好没几天就反弹。

治理被污染的地下水,是漫长而艰难的“地道战”,可王今偏要把“不可用”变为“可用”。她盯着实验数据思考许久:难点,在于“循环”。

一天又一天,王今不是泡在图书馆就是埋头实验室,翻看了上百篇文献,笔记记满一本又一本,从取水点采样,拿回实验室一点点拆解、分析,摊开的实验数据常常一页页铺满桌子,写满批注的报告摞了半尺高,才总算摸到了难题的“七寸”。

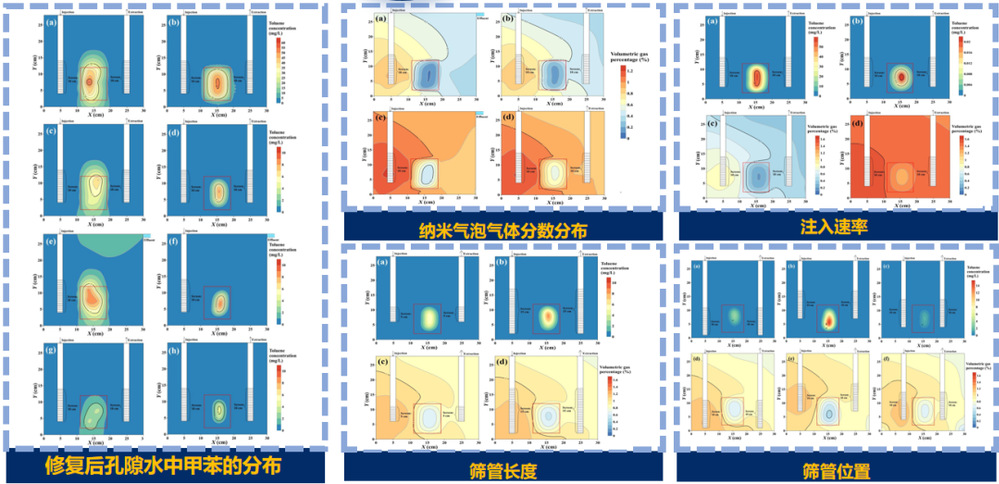

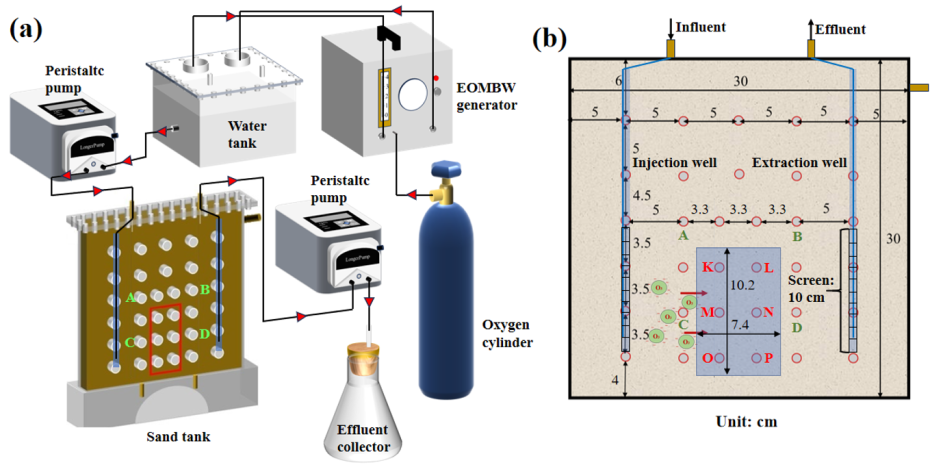

她和团队小伙伴们想出了一套“组合拳”——给气泡穿“保护衣”。首先,她们制造了一种含有无数“清洁泡泡”的溶液,通过这些非常微小的泡泡携带强效的氧化剂“臭氧”,并且在外面包裹了一层天然的生物表面活性剂,让它们更稳定、更容易在土壤缝隙中移动;然后,她们一边注入这种“清洁泡泡水”,另一边同时抽水,引导和控制地下水的流动,就像为“清洁小队”修了一条“高速公路”,帮助它们更有效地抵达并清除那些藏在隐秘角落的污染物。

实验证明,这套“注入包裹清洁剂的臭氧微纳气泡水+地下水抽提”的组合技术,对清除“顽固”污染物效果显著。在此基础上,王今和同伴们还建立了可靠的数学模型,为未来的实际修复工程提供了一个“预测工具箱”,用来优化操作,精准分析“清洁液”用量、管道布置方案。

“我是浪花中的一朵”

王今与水的故事,恰如水流本身——从实验室里的微观探索起步,顺着专业深耕的河道奔涌,最终汇入守护民生与生态的广阔江海。

“就像‘水加水还是水’,这简单的规律,对我来说有着新的意义。”科研之外,王今也在积极尽己所能传递环保力量,如同像水流滋养土地般,将专业知识转化为科普养分。

在社区“环保小课堂”,她把复杂的“氮循环”“微塑料污染”变成孩子们听得懂的故事。她带来了一瓶清水和几颗彩色小颗粒:“微塑料藏在我们用的塑料袋、饮料瓶里,丢弃后会碎成看不见的小碎片,跑到河里、土壤里,甚至被小鱼吃进肚子。”她还带着孩子们做“模拟过滤实验”,用纱布、活性炭、小石子搭建简易净水装置,让大家直观感受污水变清的过程,在幼小的心田里种下环保的种子。

从“实验室里的研究者”成长为“社会舞台的行动者”,王今希望自己也能如水般奔涌向前,再化作甘露润物无声。

我想成为环保系统中的科技驱动型管理者,把科研中锤炼的系统思维与数据分析能力,应用到环境政策制定与污染治理实践中。

王今相信,未来的地下水将不再污浊,环境治理机制与工艺优化、数据驱动将实现更完美的融合。

环境科学与工程学院始终将“立德树人”贯穿教育教学全过程,锚定培养兼具工程实践能力、科研素养与行业视野的复合型环保人才为目标,以特色思政品牌为引领、多元育人举措为支撑,构建起以专业素质为基础、以学生成长为中心、以高质量出口为导向,覆盖“成长-成才-就业”全链条的培养体系,为环境领域输送高素质人才,有效服务生态文明建设与绿色发展需求。通过多维学术活动,筑牢创新人才培养基石,以“理论-实践-创新”三维联动构建学术育人体系,近5年,师生在“挑战杯”“全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛”等省级以上学科竞赛中斩获135项奖项。学院高度重视学生的科技创新能力培养,以创新人才培养模式为主导,以小平科技创新团队为龙头,以实践和竞赛为依托,以协同育人为保障,全力打造“科研+”育人模式。学院以“高质量就业”为导向,就业服务升级,积极打造“环生航向标”就业服务品牌。紧扣“德智体美劳”全面发展要求,通过“德育铸魂、智育固本、体育强体、美育润心、劳育践行”五育融合育人,培育全面发展的环境人才。